Köln (Nordrhein-Westfalen),

Hahnenstr. 57

| eröffnet: |

18.08.1948 |

| geschlossen: |

30.05.1971

|

| Sitzplätze: |

1501 (1949/1958) - 1455 (1967) |

| Architekt: |

Wilhelm Riphahn (1948) - Hanns Rüttgers (Umbauten 1955 und 1958)

|

| Betreiber: |

Willi

Wolf 1948-mind.1967 |

Am Eingang der

Hahnenstraße befand sich ein riesiges Lichtspieltheater, die Hahnentor

Lichtspiele. Der Kinosaal war eine verkleidete Stahlkonstruktion, vor der dieses

repräsentative Eingangsgebäude stand. Bei dem Stahlbau konnte man auf eine Halle

zurückgreifen, die im Rohbau in der Messe für eine für 1940 geplante

Verkehrsausstellung errichtet worden war. In Deutz montierte man sie ab und

baute sie hier wieder auf. Das Kino war das größte in Köln mit 1500 Plätzen und

wurde 1948 mit dem Film "Das Lied von Bernadette"

eröffnet.

Das Theater trug den Namen

nach dem mittelalterlichen Gemäuer gegenüber, wenn es auch den denkbar möglichen

Gegensatz zum berühmten Hahnentor darstellte. Das Werk des Architekten Riphahn

war äußerste Sachlichkeit, die ihr Gesetz aus der Bestimmung des Baues

ableitete. Die Vorderseite war ein scharf geschnittenes Viereck. gegliedert im

oberen Teil durch die dreifach unterteilte hohe Fensterwand, durch die unter

einen Vorsprung durchgezogene Flucht der Türen, während links und rechts niedere

Anbauten die strenge Linie auflockerten. Nach einer weiteren Türreihe, befand

sich der Umgang. Er schwang im leichten Bogen um den Hintergrund, stieß

gradlinig an den Seiten vor, gabelte sich aber vorher in einen zweiten zum

Ausgang führenden, weich auskurvenden Gang (die Kurve war Stilprinzip in diesem

Bau). Der Trennung von Ein- und Ausgang entsprach auch die originelle Anlage der

Garderoben. Sie bildete ein Halbrund, dessen Innenseite für die Ankommenden,

dessen Rückseite für die Weggehenden bestimmt war. Es gab so keinen Gegenstrom

und kein Gedränge.

Dieser Ouvertüre entsprach der Theaterraum mit seinen

1500 Plätzen. Er blieb in der Ebene, nur hinten wölbte sich die Fläche stärker

hoch. Starre Wände gab es nicht. Seitlich standen Wandteile wie Kulissen

hintereinander geordnet, und an ihren Schnittpunkten waren die Zugänge. Vorn zur

Bühne hin schwang die "verzahnte" Wand in einem Halbrund aus, das vom

Bühnenvorhang aufgenommen wurde. Die Decke war in Kassetten aufgeteilt, mit

gewölbten Rückwänden, aus denen indirektes Licht fiel.

Der Vorführraum mit

zwei Bauer-VIIl-B-Projektoren hatte eine Fülle von Luft. Die Bühne war geräumig

und hatte Platz für große Orchester. Betreiber Willi Wolf gab am

Eröffnungsabend mit der Begrüßung auch seine Vision aus: den Platz Köln zu

einem Mittelpunkt für Westen zu machen und an dem bisher einseitigen

Uraufführungsruhm gewisser Städte (gemeint war wahrscheinlich das ewig

konkurrierende Düsseldorf) teilzunehmen. Direktor Goldschmidt von der MPEA

konnte sich persönlich davon überzeugen, daß dieser Ehrgeiz ein Fundament hatte.

Auch Kölns Oberbürgermeister Dr. Schwering schmunzelte, mit Vergnügen sich der

guten Akustik und des festlichen Anblicks des Raums hingebend, wobei er nicht

bloß an den Film, sondern auch an sein Gürzenich-Orchester dachte.

E4814

N4819

1955 präsentierte sich

Willi Wolfs Kino im neuen Gewand. Die Entwürfe zu dem in 25-tägiger Spielpause

großzügig renovierten Theater zeichnete der Düsseldorfer Architekt Hanns

Rüttgers. Zur festlichen Eröffnung mit dem in Uraufführung gestarteten Film 2...

und nichts als die Wahrheit" konnte der Hausherr zahlreiche Ehrengäste begrüßen.

Eine lichtdurchflutete, in hellblauen und gelben Farben gehaltene Kassenhalle

empfing die Besucher. Blickpunkt im Zuschauerraum bildete der 25 Meter breite

schwungvolle Hauptvorhang aus gestreiftem violettem und blauem Velvet, der aus

dekorativen Gründen rechts und links über die Bühnenöffnung vorgezogen wurde.

Die Seitenwände waren mit violettem, perforierten Kunstleder bespannt, das sich

wirkungsvoll von der in dunklem Nußbaumton gehaltenen Vertäfelung absetzte, die

pfeilerartig hochgeführt war. Repräsentativ wirkte auch die abgestufte

pastelgetönte Rigipsdecke, die die Sägeschnittaufteilung der Seitenwände aufnahm

und in besonderer Weise zur Raumatmosphäre beiträgt. Die Rückwand über dem

hochgelegenen Teil des Parketts war mit gefälteltem violetten Kunstseidenstoff

verkleidet. Geschmackvolle Pendelleuchten sowie die indirekte Anstrahlung des

Vorhangs und der Wände tauchten den Saal in ein angenehmes Licht. Die

formschöne, mit blauem Cord bezogene Hochpolsterbestuhlung montierten Schröder

& Henzelmann. Die attraktive Neonreklame an der Eingangsfront installierte

die Kölner Firma Efra.

Technisch wurden die Lichtspiele durch den

Einbau einer Vierkanal-Magnetton-Anlage modernisiert Neben einem

Klangfilm-Gestellverstärker GS 40, gelangten Vorverstärker mit Kassetten für

Magnetton, Lichtton, Mikrophon- und Schallplatten-Übertragung sowie eine ca. 15

m breite Gigant-Bildwand zur Aufstellung. Ferner wurden drei

Lautsprecher-Kombinationen auf der Bühne und eine Anzahl Effekt-Lautsprecher

montiert sowie Zeiss Ikon-Objektiveft und Anamorphoten geliefert.

N5549+65 W5536

1958 erhielt das Theater unter

anderem eine neue Hochpolsterbestuhlung, eine neue Decke und eine Klimaanlage.

An der Außenfront war eine neue Neonreklame zu sehen, die neuzeitlich gestaltete

Kassenhalle und die Vorräume waren farblich in Blau- und Gelbtönen gehalten.

Der Theatersaal wurde von einem über 25 m breiten Vorhang in violettem und

blauem Velvet, der weit in die Seiten vorgezogen war, dominiert. Die abgestufte

Decke nahm die Sägeschnittaufteilung der Wände auf. Die Wandflächen erhielten

eine violette, perforierte Kunstlederbespannung, die sich harmonisch von der in

dunklem Nussbaumton gehaltenen Vertäfelung, welche seitlich pfeilerartig

hochgeführt wurde, absetzte. Aus verdeckt angeordneten Lichtrasterfeldern vor

der Bühne fiel eine gewaltige Lichtfülle auf das große Halbrund des Vorhangs,

während die Seitenwände ebenfalls indirekt angestrahlt wurden. Pendelleuchten

über dem hochgelegenen Teil des Parketts gaben dem Raum eine eigenwillige Note.

Der Saal erhielt auch eine neue, durchgehende Hochpolster- Bestuhlung in

Dunkelnussbaum und dunkelblauem Bezugsstoff. E5866 N5849 W5835

Übrigens: Alte Kölner erzählen,

dass der Bau vor Allem mit Geldern aus Tabak- und Zigarettenschmuggel finanziert

wurde. Daher kam der Spitzname "Bosco" Kino nach einer damaligen

Zigarettenmarke. 1971

wurde das Haus geschlossen.

Weitere Informationen hier.

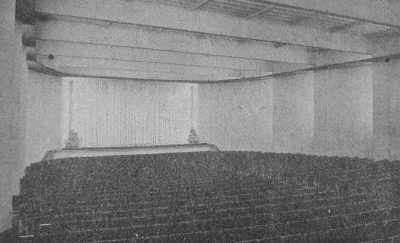

Bilder von 1948 (Fotoquelle: Filmblätter

28.09.48)

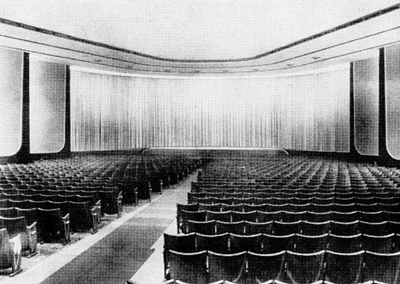

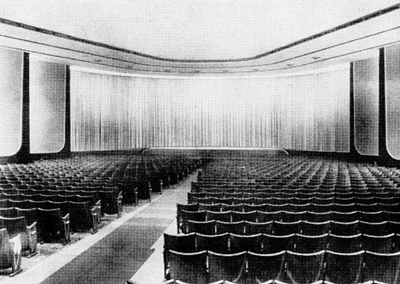

Saal 1955 (Bildquelle: Der Neue Film 49/1955)

weitere Fotos finden Sie hier, hier, hier

und hier

zurück zur Köln-Liste

zurück zur Liste Nordrhein-Westfalen

zurück zur Startseite

Impressum

und Datenschutzerklärung

Datum der Erstellung/letztes Update: 19.02.2025 - © allekinos.com